航拍停靠在博鳌龙湾港的全球首艘智能研究与教学实训两用船“新红专”轮。中国网记者 郑亮摄

中国网7月13日讯(记者 郑亮) 在智能航运技术日新月异的当下,一艘承载着“传承”与“创新”使命的新型校船悄然驶入公众视野。“新红专”轮——全球首艘集智能研究与教学实训于一体的智能船舶,由中国远洋海运集团与大连海事大学联合打造,凝聚了我国船舶智能化发展的最新成果,也翻开了高等航海教育的新篇章。

停靠在博鳌龙湾港的全球首艘智能研究与教学实训两用船“新红专”轮。中国网记者 郑亮摄

“新红专”轮是国家级大型科技项目,总投资约1.8亿元,自2018年立项起,历经六年建设,于2024年7月正式交付使用。该船船长69.8米,型宽10.9米,排水量达1480吨,设计航速18节,能搭载科研人员5人、学生30人,是一艘融合科研与教学的智能化“双用船”。值得一提的是,船艏采用半封闭式造型,不仅降低了迎浪冲击对人员与设备的影响,还提升了整体结构的耐久性;船艉则预留了部署无人艇与无人机等科研平台的空间,为多样化海上实验提供了可靠保障。全流程数字化的“数智船舶设计平台”则将传统的设计周期缩短了约30%,显著提升了生产效率与精度 。

这艘船最为瞩目的,是其集态势感知、航行决策、自动避碰与船岸信息交互于一体的全覆盖智能系统。该轮取得中国船级社最高等级的i-Ship智能船级符号,具备自主航行、智能避碰、自动靠离泊、航路优化等能力,配备水面水下多传感器融合系统及基于大数据的智能决策模型,实现全天候航行环境感知与辅助决策。通过岸基远程操控系统与船端智能设备协同,构建出“船岸一体、人机共融”的智能控制新模式。

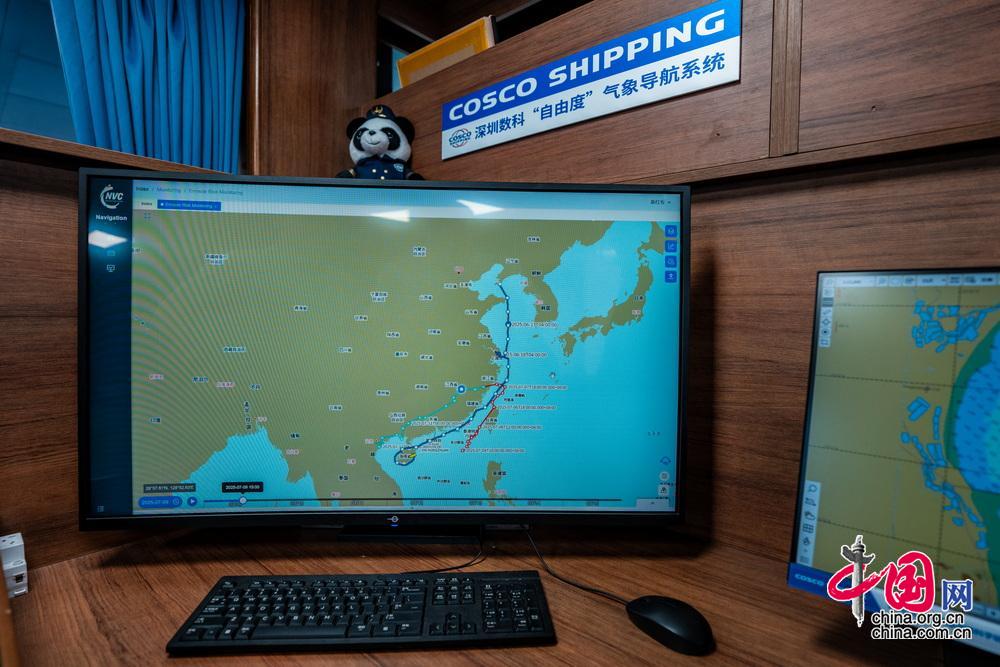

“新红专”轮上使用的自主研发的“自由度”气象导航系统。中国网记者 郑亮摄

在海南近海的首次试航中,搭载“太衍”智能船舶系统的“新红专”轮顺利完成了从远程遥控到智能模式的无缝切换,精准导航于狭水道并实现米级精度的自动靠泊,为自主航行技术的实用化提供了宝贵数据。与此同时,由中远海运数字科技自主研发的“自由度”智能气象导航系统,结合海宁电子海图,为航线优化与实时气象避险提供了全方位支持,确保了航行全过程的系统安全与数据可控。

2025年6月16日“新红专”轮从大连启航,肩负着“海上丝路文化之旅”的重任,途经江苏太仓郑和公园、上海国际航运中心、福建泉州六胜塔,最终抵达海南自由贸易港,航程近4000海里,航期约30天,实际在航时间约12天。航行过程中,“海遇集”航运文化主题市集在甲板上轮番登场:从模拟驾驶舱的近真实操作,到智能机器人和老水手的绳结教学,这里既有对航海传统的深情回望,也有对现代科技的活力展示,让公众在触摸船舶技艺的同时,体会“一带一路”新发展带来的时代脉动。

7月2日起,“新红专”轮在海口、洋浦、琼海等地向社会公众开放,设立数字孪生模拟舱和虚实融合实训平台,访客可亲自操作“太衍”系统仿真演练,体验远程驾控与岸基监控的无缝衔接,在虚拟与现实交错的环境中,让观众沉浸式感受中国智航带来的无限魅力。

必一运动官网

“新红专”轮不仅是科研平台,更是校企联合培养航运人才的实践阵地。郑和研究会航海科技创新专业委员会的成立,将为古代航海技术遗产与现代科技创新搭建深度融合的学术平台;“驭海智启”智能船舶实训中心的揭牌,则为大连海事大学30名学员提供了全电力驱动、AI决策与实操验证有机结合的海上实训机会。展望未来,“新红专”轮将继续开展跨域多源信息融合与AI算法优化的扩大实验,持续为全球智能航运基础研究贡献中国经验。

必一运动官网

航拍停靠在博鳌龙湾港的全球首艘智能研究与教学实训两用船“新红专”轮。中国网记者 郑亮摄

“新红专”轮不仅是学校“十四五”期间重大建设项目,也是继“红专”“育红”等历代校船后的又一座里程碑,象征着中国高等航海教育从传统向智能的跃升。从郑和下西洋的千年航海精神,到“新红专”轮的智能化建设,这艘船不只是技术的集大成者,更是文化传承与创新实践的载体。在科技与人文的交融中,它将继续引领中国航运业迈向绿色、高效与智能的未来。